- Los abogados del Departamento de Justicia han recibido la orden de “llevar a cabo procesos de desnaturalización al máximo” con una amplia libertad para decidir a quiénes desnaturalizar.

- Este mensaje está sembrando el miedo entre las personas ciudadanas naturalizadas que temen que decir algo impropio podría convertirlos en el próximo objetivo.

Suscríbete aquí al boletín informativo del Brennan Center en español

“Estados Unidos es para los estadounidenses y solo para los estadounidenses”. Eso declaró uno de los principales asesores de Trump, Stephen Miller, el año pasado durante un acto de campaña. Esta idea se manifiesta no solo en los esfuerzos de la administración de deportar a personas que, según el gobierno, se encuentran en el país ilegalmente, sino también en los intentos de cambiar quiénes pueden ser, o seguir siendo, ciudadanos estadounidenses.

En total incumplimiento con los simples términos de la Decimocuarta Enmienda y con la jurisprudencia de la Corte Suprema de más de un siglo, esta administración está intentando acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento para los aproximadamente 255,000 niños que nacen todos los años en los Estados Unidos, de padres que se encuentran en el país con visas temporales o sin autorización legal.

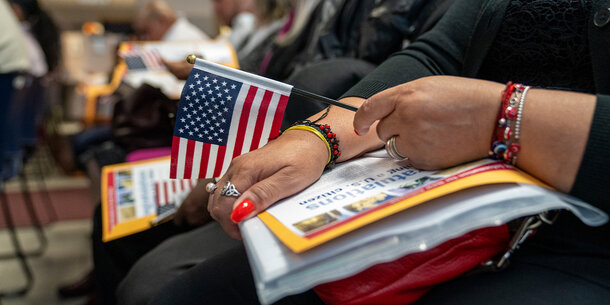

Incluso las personas que ya se han convertido en ciudadanas estadounidenses tampoco están a salvo. Los abogados del Departamento de Justicia han recibido la orden de “llevar a cabo procesos de desnaturalización al máximo” con una amplia libertad para decidir a quiénes desnaturalizar.

Al igual que las iniciativas de desnaturalización de la primera mitad del siglo veinte, este esfuerzo envía un claro mensaje a los 24.5 millones de personas estadounidenses naturalizadas: tu condición de ciudadano y la vida que has construido no están a salvo. Este mensaje está sembrando el miedo entre las personas ciudadanas naturalizadas que temen que decir algo impropio podría convertirlos en el próximo objetivo.

Pero no es fácil quitarles la ciudadanía estadounidense a las personas naturalizadas. La ley establece criterios muy altos, y la Corte Suprema se ha mostrado muy alerta, en particular en los casos en que las creencias políticas de la persona pueden ser el motivo. Desafortunadamente, si el objetivo de la administración es generar una sombra de incertidumbre sobre las personas ciudadanas naturalizadas, puede lograrlo con unos pocos casos que atraigan gran atención pública.

Los esfuerzos de desnaturalización del pasado

Según el experto en desnaturalización Patrick Weil, se revocó la ciudadanía de más de 22,000 estadounidenses durante el siglo veinte, lo cual supera los números de cualquier otra democracia del mundo. La mayoría se revocó durante la primera mitad del siglo y fueron debido a las afiliaciones políticas, la raza o incluso el género de las personas afectadas.

La conocida anarquista Emma Goldman fue objeto de los numerosos intentos de la administración del presidente Theodore Roosevelt, que al final logró desnaturalizarla y deportarla a Rusia en 1919. Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno del presidente Woodrow Wilson comenzó a desnaturalizar a personas ciudadanas nacidas en Alemania y Asia, además de anarquistas y personas que se oponían a la guerra. El presidente Franklin Roosevelt duplicó estos esfuerzos durante la Segunda Guerra Mundial y agregó a la lista a presuntos simpatizantes nazis.

Estos abusos, que principalmente trataron de usar leyes que tenían el objetivo de corregir casos de fraude durante el proceso de naturalización, dieron como resultado una serie de decisiones de la Corte Suprema que impusieron salvaguardas estrictas sobre los intentos del gobierno de privarles a las personas naturalizadas de su ciudadanía estadounidense.

Como consecuencia, en las últimas décadas, los casos de revocación de ciudadanía han sido muy infrecuentes, con un promedio de 11 casos de desnaturalización por año de 1990 a 2017. La mayoría se trató de personas que habían ocultado actividades delictivas serias o su participación en violaciones de derechos humanos cuando solicitaban la ciudadanía, como un policía nazi que había perseguido a personas judías durante la Segunda Guerra Mundial y un exmiembro del ejército serbobosnio que ocultó su participación en una unidad militar responsable de la masacre de Srebrenica en 1995.

Los intentos de desnaturalización más recientes bajo la presidencia de Barack Obama y durante el primer mandato del presidente Donald Trump tampoco han resultado en un gran número de casos.

Las leyes de desnaturalización y las decisiones de la Corte Suprema

La Constitución le concede al Congreso el poder de establecer una “regla uniforme de naturalización”, es decir, de establecer los términos y condiciones mediante los cuales una persona nacida en un país extranjero puede convertirse en ciudadana. Pero la facultad de revocar la ciudadanía es limitada.

En el caso Afroyim v. Rusk de 1967, la Corte Suprema confirmó el principio anunciado 70 años antes en otra causa, la de United States v. Wong Kim Ark, que dice que la Constitución no le da al Congreso el poder de privar por la fuerza a una persona naturalizada de su ciudadanía estadounidense. La Decimocuarta Enmienda protege a “cada ciudadano de esta nación contra la destrucción forzosa de su ciudadanía por parte del Congreso, más allá de su credo, color o raza”.

La única situación en la que se puede revocar una ciudadanía sin el consentimiento de la persona ciudadana es si fue obtenida ilegítimamente. Esta regla fue citada por la Corte Suprema en el caso Fedorenko v. United Statesde 1981, y los tribunales de todo el país se han basado en ella desde entonces.

La ley estipula dos vías mediante las cuales el gobierno puede revocar una ciudadanía obtenida ilegítimamente: una vía civil y una vía penal.

Las leyes civiles que autorizan la revocación de ciudadanía tienen una larga y compleja historia, pero la ley actual, la 8 USC 1451(a), dicta que se le puede quitar la ciudadanía a una persona naturalizada si fue “obtenida ilegalmente” o si se “obtuvo mediante el ocultamiento de un hecho relevante o una declaración falsa intencionada”.

Para demostrar que se cumplen estas condiciones, el gobierno debe probar que la persona no cumplió con los tres requisitos para obtener la ciudadanía cuando la solicitó. Los primeros dos son objetivos: cinco años de residencia permanente legítima en Estados Unidos con presencia física en el país durante al menos la mitad de ese tiempo y una residencia constante desde el momento en que presentó la solicitud.

El tercer requisito es tener “buen carácter moral”, término que no está definido en el derecho inmigratorio. Pero la ley sí brinda una lista de comportamientos o actividades que impiden determinar que se tiene buen carácter moral, por ejemplo, por haber cometido ciertos delitos penales, haber participado en la persecución de personas o en el genocidio nazi y haber realizado una declaración falsa para obtener un beneficio de inmigración. La ley también dice que, aun cuando la persona no se incluya dentro de las categorías enumeradas, el funcionario que adjudica la ciudadanía también puede determinar una falta de buen carácter moral “por otras razones”.

Eso le da a la persona que adjudica la ciudadanía una importante libertad al momento de evaluar, en primer lugar, si la persona reúne los requisitos para hacerse ciudadana. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) hace poco anunció políticas que amplían aún más esa discreción. El gobierno también puede intentar revocar la ciudadanía si alega que la persona ciudadana mintió u ocultó información sobre alguna actividad que demuestre una falta de buen carácter moral.

Si bien la disposición civil sobre la revocación de ciudadanía de la sección 1451(a) considera las acciones de la persona antes de su naturalización, hay otra disposición del código civil, la sección 1451(c), que permite al gobierno desnaturalizar a la persona por acciones realizadas hasta cinco años después de su naturalización, bajo la teoría de que el comportamiento dentro de ese período demuestra una falta de lealtad a los Estados Unidos al momento de la naturalización.

Según la sección 1451(c), pertenecer o afiliarse a ciertas organizaciones o abogar a favor de determinadas posturas durante el período posterior a la naturalización es prueba prima facie suficiente para demostrar que la ciudadanía fue obtenida mediante el “ocultamiento de un hecho relevante o una declaración falsa intencionada”. Los tipos de afiliaciones que pueden estar incluidas por esta regla son amplios y abarcan organizaciones que abogan por la destrucción de bienes y propiedades.

Esta generalización parece darle la libertad al gobierno de desnaturalizar a personas ciudadanas naturalizadas por realizar actividades protegidas en la Primera Enmienda, como participar en una protesta organizada por una organización que podría considerarse que aboga por la destrucción de bienes y propiedades. La administración Trump ha arrestado, detenido y deportado a manifestantes a favor de Palestina que asistieron a protestas donde se dañaron bienes y propiedades. La desnaturalización podría convertirse en una extensión de esos intentos.

Por otro lado, el gobierno también puede iniciar un proceso penal conforme a la ley 18 USC 1425, que exige la prueba, más allá de la duda razonable, de que una persona “obt[uvo] o intent[ó] obtener, a sabiendas y en contra de la ley, la naturalización o pruebas para la naturalización o ciudadanía”. Estos casos deben presentarse dentro de los 10 años de cometido el delito.

Para condenar a la persona, el gobierno debe establecer que la persona ciudadana mintió sobre hechos que habrían ocasionado que el funcionario de inmigración le denegara la naturalización, o bien que habrían llevado al descubrimiento de otros hechos que justificarían la denegación de la ciudadanía.

Sin embargo, los tribunales han impuesto importantes restricciones sobre estas leyes de revocación de la ciudadanía, en particular en casos donde el gobierno parece estar atacando contra los derechos de asociación o libertad de expresión de las personas ciudadanas.

Limites sobre la revocación de la ciudadanía estadounidense

En 1824, la Corte Suprema dictaminó que las personas ciudadanas naturalizadas son “miembros de la sociedad que poseen todos los derechos de un ciudadano nacido en el país y que, en vista de la Constitución, están en pie de igualdad con las personas nacidas en el país”.

Desde la década de 1940, la Corte ha emitido una serie de decisiones que reconocen la importancia del derecho a la ciudadanía. Entre otras cosas, la Corte ha rechazado los intentos del Congreso de tratar a las personas naturalizadas de forma diferente que a las personas estadounidenses nacidas en este país y ha refutado los intentos de desnaturalizar a estadounidenses debido a su lugar de origen, creencias o declaraciones, por más impopulares o hasta detestables que sean.

A menos que la persona ciudadana dé su consentimiento y renuncie a la ciudadanía, el gobierno debe probar que obtuvieron la ciudadanía ilegítimamente en primer lugar y satisfacer una pesada carga de la prueba.

Protecciones fundamentales

La jurisprudencia de la Corte Suprema que restringe los intentos del gobierno de quitarles la ciudadanía a las personas estadounidenses se inició durante la Segunda Guerra Mundial y en el período de posguerra. Las disputas judiciales solían tener que ver con las personas más repudiadas —presuntos comunistas y nazis— y surgieron en un momento en que Estados Unidos estaba en guerra con Alemania y en plena época anticomunista y maccarthista, a veces conocida con el nombre del “segundo temor rojo”.

En lugar de ceder al clima político imperante, la Corte Suprema articuló varios principios y reglas clave que limitan el poder del gobierno de desnaturalizar a personas ciudadanas, que siguen vigentes al día de hoy.

En el caso Schneiderman v. United States de 1943, la Corte recalcó que la ciudadanía es un “valioso derecho” y que sería “difícil exagerar su valor e importancia”. Quitarlo es “más serio que quitarle a alguien sus bienes o propiedades o imponerle una multa u otras penas”. Este reconocimiento se ve reflejado en las decisiones siguientes de la Corte y forma la base de los estrictos criterios que estableció.

La Corte que dictó el caso Schneiderman también se mostró escéptica de los intentos de desnaturalización que tienen un vínculo con las actividades y la libertad de expresión protegidas por la Primera Enmienda.

Los magistrados rechazaron el intento de la administración Roosevelt de revocar la ciudadanía de un simpatizante nazi y sostuvieron que su país de origen, creencias o declaraciones —aun cuando fueran odiadas por la mayoría del país— eran irrelevantes a la decisión de quitarle la ciudadanía. Es más, los derechos a la “libertad de pensamiento y acción [son propiedad] de todas las personas a quienes se les haya concedido el derecho a la ciudadanía estadounidense por ley o por haber nacido en el país”.

En su consenso, el magistrado Wiley Rutledge dijo que una persona ciudadana que vive bajo la amenaza de la desnaturalización nunca podría ser verdaderamente libre. “Si perteneciera a organizaciones ‘indecentes’ o tuviera posturas demasiado radicales o quizá demasiado reaccionarias…, no abriría la boca sin que sus palabras pudieran usarse en su contra… A este ciudadano no se le concedería libertad. Su mejor curso de acción sería el silencio o la hipocresía. Eso no es ciudadanía”, escribió.

Nuevamente en 1946, en el caso Knauer v. United States, la Corte reafirmó su compromiso de garantizar que las personas ciudadanas naturalizadas puedan ejercer plenamente sus derechos consagrados en la Primera Enmienda. Si bien la Corte concluyó que Knauer había obtenido su ciudadanía de un modo fraudulento, advirtió que las personas ciudadanas naturalizadas deben tener “el derecho de expresarse con libertad, criticar a funcionarios y administradores y fomentar cambios en nuestras leyes”; de lo contrario, se haría de “la desnaturalización un instrumento perfecto para las persecuciones políticas”.

La Corte también rechazó una y otra vez los intentos del Congreso de imponer condiciones sobre los ciudadanos naturalizados. En la causa Schneider v. Rusk, los magistrados anularon una ley que permitía al gobierno revocar la ciudadanía estadounidense de personas naturalizadas que vivían en sus países de origen. Ninguna regla así se aplicaba a las personas nacidas en los Estados Unidos.

Esta discrepancia, sostuvo la Corte, se basaba en el “supuesto inadmisible de que los ciudadanos naturalizados como clase son menos confiables y poseen menos lealtad a este país que quienes nacen aquí”. La Corte que decidió el caso Afroyim invalidó una ley que les habría quitado la ciudadanía a personas naturalizadas por mudarse a Israel y votar en sus elecciones. El Congreso no tiene “ningún poder general, ni expreso ni implícito, de quitarle la ciudadanía a un ciudadano estadounidense, sin el consentimiento de la persona”, dictó la Corte.

Un mayor escrutinio

Además de establecer las reglas fundamentales que reconocen la ciudadanía como un derecho del orden más alto, resaltar los derechos igualitarios que tienen las personas naturalizadas al igual que las nacidas en el país y proteger los derechos consagrados en la Primera Enmienda para las personas ciudadanas naturalizadas, la Corte Suprema estableció reglas estrictas para reevaluar los casos de revocación de ciudadanía.

Pruebas claras, inequívocas y convincentes

La Corte ha sostenido una y otra vez que, dado el interés fundamental que está en juego, la ciudadanía no puede quitarse mediante un proceso civil, a menos que el gobierno presente pruebas claras, inequívocas y convincentes de que la revocación está justificada. Este criterio es “sustancialmente idéntico al requerido en los casos penales: la presentación de pruebas más allá de duda razonable”.

Un escrutinio del expediente en profundidad

Al aplicar el requisito de pruebas claras, inequívocas y convincentes, la Corte evalúa el expediente con mayor escrutinio. Por ejemplo, en el caso Baumgartner v. United States de 1944, la Corte no se remitió al dictamen de una corte de menor instancia que dijo que una persona ciudadana nacida en Alemania no había renunciado a su lealtad alemana de un modo pleno ni genuino y que no tenía intenciones de obedecer y defender la Constitución ni las leyes de los Estados Unidos.

En cambio, realizó la revisión detallada de todas las fechas y todo el contenido de las declaraciones y entradas de diario de Baumgartner sobre las virtudes de Hitler y del gobierno alemán, y llegó a la conclusión de que la evidencia presentada era insuficiente para “penalizar a un ciudadano naturalizado por la expresión de posturas absurdas o incluso siniestras que una persona ciudadana nacida en el país pronuncia con impunidad”.

Del mismo modo, en la causa Schneiderman, la Corte llevó a cabo un escrutinio exhaustivo de los escritos comunistas de Schneiderman y concluyó que su afiliación al partido comunista no significaba que apoyara intentos de derrocar al gobierno estadounidense y que, por lo tanto, no fuera leal a la Constitución.

Pruebas de intencionalidad y relevancia

Mientras Estados Unidos entraba en la Guerra Fría y el senador Joe McCarthy (R-WI) lideraba el Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes para erradicar a presuntos comunistas, la Corte Suprema volvió a intervenir para restringir los esfuerzos de revocación de ciudadanía. En el caso Nowak v. United States de 1958, la Corte exigió que el gobierno demostrara que la presunta oposición de un ciudadano a los principios de la Constitución fue intencionada; el mero apoyo al partido comunista, que sostenía esas posturas, no era suficiente.

A los dos años, en la causa Chauntv. United States, la Corte Suprema impuso un cuarto requisito: el de relevancia. El gobierno había presentado un caso civil para revocar la ciudadanía de Chaunt porque había negado falsamente ser miembro del partido comunista, no mostraba la lealtad requerida a la Constitución y había ocultado y mentido sobre sus antecedentes de arrestos.

La Corte sostuvo que el gobierno debía demostrar que cualquier información que había ocultado Chaunt habría justificado la denegación de ciudadanía o habría sido útil en una investigación que llevara al descubrimiento de otros hechos que justificaran la denegación de la ciudadanía. La “débil” conexión entre los arrestos anteriores de Chaunt y su afiliación al partido comunista no cumplía con ese criterio.

Para cuando la Corte decidió el caso Afroyim en 1967, donde afirmó que la obtención ilegítima era la única circunstancia en la que se podía privar a una persona naturalizada de su ciudadanía estadounidense, la Corte ya había establecido estrictos requisitos legales para la revocación de la ciudadanía.

En 1988, el magistrado Antonin Scalia escribió la decisión de la mayoría en el caso Kungys v. United States y resumió la prueba de cuatro partes para una desnaturalización civil en los casos en que se obtiene la ciudadanía ilegítimamente: la persona naturalizada tiene que haber mentido u ocultado algún hecho, la mentira o el ocultamiento de ese hecho tiene que haber sido intencionado, el hecho tiene que haber sido relevante, y la persona naturalizada tiene que haber obtenido la ciudadanía como resultado de esa mentira u ocultamiento.

Los únicos temas en disputa en ese caso fueron su relevancia y la obtención de la ciudadanía. La opinión de la mayoría definió la prueba de relevancia como el requisito de si la mentira o el ocultamiento tenía una tendencia natural de producir la conclusión —mediante pruebas claras, inequívocas y convincentes— de que la persona solicitante reunía las condiciones para recibir la ciudadanía.

En cuanto al requisito de la obtención de ciudadanía como resultado de la mentira o del ocultamiento, la mayoría de los magistrados sostuvo que una mentira relevante creaba el supuesto de que la persona ciudadana naturalizada no había reunido las condiciones para la ciudadanía, pero que podía refutar ese presunto mostrando, por preponderancia de la prueba, que en realidad había satisfecho el requisito legal para obtener la naturalización.

Desnaturalización penal

La Corte se ha regido firmemente por estos principios también en los casos de desnaturalización penal. En 2017, en la causa Maslenjakv. United States, la Corte consideró la desnaturalización penal conforme a la ley 18 USC 1425, que —al igual que la disposición de la desnaturalización civil— estipula que la ciudadanía estadounidense se puede revocar si la persona obtuvo la naturalización a sabiendas y en contra de la ley.

La Corte rechazó por unanimidad el argumento del gobierno de que cualquiera declaración falsa en el proceso de naturalización era suficiente para establecer que la persona ciudadana había “obtenido a sabiendas” su ciudadanía de forma ilegítima. En realidad, el acto ilícito —en este caso, el de realizar una declaración falsa— debe tener un vínculo causal con la obtención de la ciudadanía, es decir, debe ser relevante.

Durante los alegatos orales, el presidente de la Corte, el magistrado John Roberts, demostró lo absurdo de decidir lo contrario. La solicitud de naturalización le pregunta al solicitante si alguna vez ha cometido un delito por el que no fue arrestado. Si la persona ciudadana naturalizada condujo a 60 millas por hora en una zona de 55 millas por hora, señaló Roberts, pero luego responde que “no” a esa pregunta, su ciudadanía podría ser revocada. Este resultado podría ocasionar la revocación del derecho a ciudadanía de casi todas las personas naturalizadas por no divulgar hasta el delito más leve.

En resumen, incluso durante períodos de una alta sospecha contra personas extranjeras, la Corte ha impuesto estrictos límites sobre los esfuerzos del gobierno de quitar la ciudadanía, tal como una pesada carga de la prueba, el examen de nuevo del expediente y los requisitos de relevancia e intencionalidad.

Conclusión

Los esfuerzos en el pasado de definir quiénes son estadounidenses surgieron en algunos de los períodos más oscuros de nuestra historia. La decisión de la Corte Suprema en el caso Dred Scott de 1856, que sostuvo que las personas negras estadounidenses no podían ser ciudadanas, fue seguida por la Guerra Civil y, a la larga, por la promulgación de la Decimotercera Enmienda, que abolió la esclavitud, y la Decimocuarta Enmienda, que garantiza el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

En el siglo veinte, los esfuerzos de desnaturalización se concentraron en torno a las dos guerras mundiales y a los dos temores rojos anticomunistas. Durante la Primera Guerra Mundial, se intentó desnaturalizar a las personas ciudadanas nacidas en Alemania y Asia. Durante la Segunda Guerra Mundial y el período posguerra, el gobierno renovó su cruzada contra las personas estadounidenses nacidas en Alemania y Japón y también intentó desnaturalizar a presuntos comunistas y nazis.

Pero la Corte Suprema puso un freno radical a los esfuerzos de quitarles a las personas naturalizadas el “valioso derecho” de la ciudadanía estadounidense, en especial cuando esos esfuerzos atacaban a las personas debido a su raza, etnicidad o posturas políticas. Estas decisiones fundamentales son especialmente poderosas porque surgieron en tiempos de una fuerte agitación política y, a menudo, tenían que ver con las personas más repudiadas.

En ese momento, la Corte Suprema no cedió ni una pulgada; los tribunales de la actualidad deben ponerse firmes y seguir los dictámenes de la Corte Suprema para proteger a las personas naturalizadas y asegurarse de que no sean castigadas por su identidad o sus creencias políticas.

Traducción de Ana Lis Salotti.